本栏目由医隆网专家团队审核!

(一) 免疫检测技术的发展历程

中国是免疫学起源地之一。 中国古代与天花病毒长期斗争的临床实践中,发现用天花痂粉吹入正常人鼻孔的方法可以用来预防天花,成为世界公认的最早的免疫接种历史记录。 据考证,这种人痘苗在唐代开元年间(公元713~741年)就已出现,至10世纪时已在民间广为流传,并逐渐传播到国外。

19世纪后期,微生物学的发展为免疫学的形成奠定了基础。 期间,以俄国动物学家E.Metchnikoff为代表的细胞免疫(cellular immunity)学说,以及以德国医师E.von Behring、日本学者北里、比利时J.Bordet为代表的体液免疫(humoral immunity )学说成为当时具有影响力的两个免疫学派。 两种学派曾一度论战不休,直到20世纪初将两种学说统一起来。 1901 年,“免疫学”一词首先出现在Index Medicus 中,1916 年,Journal of Immunology创刊。 作为一门学科,免疫学至此才正式为人们所承认。

与此同时, 研究抗原抗体反应的血清学(serology) 也逐渐形成和发展起来。 1896 年 H.Durham 等发现了凝集反应,1897年 R.Kraus发现将细菌培养液与其相应的抗血清混合后可发生肉眼可见的沉淀反应,于是,免疫沉淀试验应运而生。 1900年 K.Landsteiner 发现了红细胞凝集现象,成为人类血型分类的基础,并由此衍生了生物科学中的一个特殊分支, 即免疫血液学。 同时期的 J.Bordet又发现了补体结合反应,即抗原抗体反应后具有补体结合的能力,利用这种免疫溶血机制做指示系统,可以检测另一反应系统中抗原或抗体的存在与否。 随着免疫沉淀反应和免疫凝集现象的发现,将其作为免疫检测的技术也迅猛发展起来,并逐渐在临床检验中得到应用。

如果我们将免疫沉淀反应和免疫凝集试验定为经典的免疫测定技术,那么,标记免疫测定技术就可以说是现代免疫测定技术,经典的免疫测定技术所不能解决的问题在标记免疫测定技术前均能迎刃而解。 在标记免疫测定技术中最早使用的标记物是荧光素。 1941 年,美国科学家Coons 等首次报道采用异硫氰酸荧光素标记抗肺炎球菌抗体,在荧光显微镜下检测小鼠组织切片中肺炎球菌荚膜多糖抗原, 并建立了荧光素标记抗体技术(fluorescent antibody technique),为定位组织和细胞中的抗原物质提供了一个直接而又有效的手段。20世纪50 年代末不断对荧光抗体及技术进行改进,较好地解决了非特异性荧光染色的问题,从而使荧光免疫技术逐渐推广应用。

在20世纪40 年代以前所出现免疫测定技术基本上都是定性或半定量测定方法,到20 世纪50年代末60 年代初,才出现完全的定量测定方法,即放射免疫试验( radio immnuoassay ,RIA)。 1959 年Yalow 和Berson 创立放射免疫分析。 1968 年Mile和Hale 将放射性核素125 I 标记在抗体上,采用固相吸附方式进行未结合标记物的分离,创立免疫放射分析(immunoradiometric assay,IRMA)。 放射免疫分析技术开创了体液微量物质定量分析的崭新领域,并为其他标记免疫分析技术奠定了基础。 放射免疫分析技术是临床实验室的重要检测手段,可广泛应用于激素、维生素、药物、肿瘤标志物、病原微生物抗原抗体的定量分析。

随着近代免疫学的突飞猛进,酶免疫技术的创立为免疫分析技术的发展、应用和拓展打开了更加广泛的领域。 1966 年,美国的Nakane 和 Pieree 以及法国的 Avrameas 和 Uriel 同时报道了酶免疫测定技术。 20 世纪60 年代末,又创建了酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)。这种简单方便的免疫测定技术不但成为了一种非常简便的研究工具,而且迅速地应用于各种生物活性物质及标志物的临床检测,并在临床应用中逐步取代了放射免疫技术。

(二) 化学发光免疫技术快速发展

化学发光免疫分析技术(chemiluminescece immunoassay,CLIA)起步于20纪80年代初,快速发展于20 世纪90年代,成为继荧光免疫技术、放射免疫技术及酶联免疫技术后发展的一项新兴测定技术。 化学发光免疫分析技术利用化学反应释放的自由能激发中间体(常用碱性磷酸酶-金刚烷胺),使其从激发态回到基态,当中间体从激发态回到基态时会释放等能级的光子,对光子进行测定而进行定量分析。 化学发光免疫分析技术具有荧光的特异性,同时不需要激发光,就避免了荧光分析中激发光杂散光的影响,有很高的灵敏度,并且不像放射免疫分析那样存在强烈的环境污染和健康危害,是一种非常优良的定量分析方法。 化学发光免疫分析技术主要具有灵敏度高、特异性强、试剂稳定且有效期长、方法稳定快速、检测线性宽、操作简单等优点,其突飞猛进的革新使得该技术成为了目前的主流免疫分析自动化检测技术,广泛地应用于临床检验的各个领域。

电化学发光免疫分析技术(electrochemi luminescence immunoassay ,ECLIA)于20世纪90 年代问世,罗氏公司作为电化学专利技术的拥有者和技术发展的推动者, 创新的设计理念将免疫模块与生化模块和电解质模块结合,只需一台电脑、一个用户界面即可以实现生化免疫等多种项目的检测,大大节约了人力成本,降低了患者的采血量。与此同时,所有罗氏免疫平台试剂通用,平台间使用相同的电化学技术、相同的检测标准,保证了电化学发光检测体系间的结果的一致性和可比性。

2016年电化学发光法,罗氏专利技术到期,2017年深圳普门注册上市国内第一台电化学发光。

化学发光免疫技术2003-2006年开始进入中国市场。2008年,技术渗透进入国内,新产业推出首台国产全自动直接化学发光免疫分析仪,2011-2013年迈克、安图、迈瑞等厂家相继推出全自动化学发光分析仪。此外,除了大型的化学发光,国内一些厂商也推出了小型的、适用于即时检测的POCT化学发光分析仪,如国赛的酶促化学发光分析仪Kemilo、诺尔曼的直接化学发光NRM-CL-100等,主要用于心脏标志物、降钙素原(PCT)等急诊项目的快速诊断。化学发光现已成为免疫检测应用最广泛,最先进的技术,是近年来免疫诊断的热点领域。

国内外用于临床检验的免疫分析仪种类很多,按不同的方法可进行以下分类。

1. 按照发光标记物和分离方式分类

(1) 微粒子酶联免疫分析法(MEIA):使用微粒子来俘获分析物,这些微粒子表面包被有与目标抗原相特异的抗体。 用酶联免疫分析法EIA 中相同的酶来标记所检测的抗体。 分析物的浓度与所测信号量成比例。 非竞争性“三明治”方式产生结果显示所测信号与存在分析物量成正比。

(2) 化学发光磁免疫分析(CMIA):化学发光标记物与抗体或抗原共轭结合,当化学发光标记物与其底物结合时产生光。 尽管化学发光反应提供高度灵敏和简易的测量方法,但是这一方法和微粒子酶联免疫分析法(MEIA)相似。

(3)直接化学发光:以吖啶酯(AE)作为化学发光标记物,吖啶酯不需要添加催化剂或载体就可以直接发光。 检测过程中,过氧化氢氧化AE,并且在其反应环境由酸性变为碱性的过程中释放最大光能。 AE 的氧化过程反应迅速,在1s 之内,其发射光到达峰值。 这种反应迅速并且背景很低,使得AE的直接化学发光法比普通的放射免疫法和酶联免疫法更快速。

(4)酶放大化学发光法:酶放大化学发光反应能产生较长时间的发光反应,允许多次读数,增强检测结果的可靠性及准确度。 首先,碱性磷酸酶结合物(标记试剂)通过免疫反应与测试杯中的包被珠结合。 碱性磷酸酶的结合量同样本血清中的待测物浓度是正相关关系(夹心法试剂盒)或者负相关关系(竞争法试剂盒)。 其次,包被珠被离心清洗之后,发光底物被加入到测试杯,底物与标记试剂进行定量发光。

(5)电化学发光法(ECLIA):指由电化学反应引起的化学发光与免疫反应过程结合而形成的一种技术。 反应包括了电化学和化学发光两个过程。 反应在电极表面进行,标记物一般均采用钌的衍生物,如三联吡啶钌。 结合了三联吡啶钌的生物分子与配体发生特异的结合反应后,进入流动测量室。 此时,由电启动发光反应。 含TPA 的缓冲液进入测量室,同时电极加电产生光子。 光强度与三联吡啶钌标记抗原-抗体复合物的量呈线性关系,由光电倍增管检测光强度,可计算出待测配体的含量。 这种化学发光稳定、持续时间长,易于测定和控制。

2. 按照自动化程度分类 可分为半自动和全自动两大类。

3. 按照复杂程度及功能分类 可分为小型、中型和大型三类。 中小型中常见台式机和单体分析仪;大型中常见模块化组合的免疫分析仪,如cobas 8000(e 602-e 602-e 602-e 602) 可连接多达4 个cobase 602 免疫分析模块。

(一) 免疫分析仪质量管理标准

1. 使用过程中的质量管理

(1) 免疫分析仪引进:实验室根据预期用途、项目要求以及自身条件采购相应的免疫分析仪。

(2) 操作规程编写与人员培训

1) 须以制造商说明书为依据编写仪器操作规程。

2) 在实验室条件下,只有经过规范化培训、评估合格并授权使用的工作人员方可操作仪器。

(3) 性能验证方案

1) 仪器使用前应对各项性能进行验证,确保能够达到必要的性能,并符合相关检验要求。 所依据的标准是制造商所声明的性能或行业规范要求,可包括(但不限于)以下性能参数:正确度,精密度,测量区间,检出限,分析特异性,参考区间。

2) 为保证得到正确的性能验证实验结果,实验室负责人应选用熟悉仪器和检验方法、富有责任心的技术人员进行相关实验,在开始实验前应确认仪器处于良好的工作状态,并建立具体可执行的验证方案,至少应包含操作人员,使用的设备,设备的校准,检验项目校准(计量学溯源),样品类型与浓度水平,环境(温度、湿度等),不同测量的时间间隔,其他试剂种类和批号等,实验数据处理方案。

2. 设备校准与计量学溯源 按国家法规要求对强检设备进行检定。 外部校准的设备,如果符合检测目的和要求,可按制造商校准程序进行,至少对分析设备的加样系统、检测系统和温控系统进行校准,并记录校准状态和再校准日期。使用制造商的溯源性文件与校准材料,计量学溯源性应追溯至可获得的较高计量学级别的参考物质或参考程序,至少按照制造商要求的频次实施校准或校准验证;若由实验室验证或建立准则,使用的校准材料适合于检测系统,如果可能,应溯源至参考方法或已知值的参考物质,包括校准物的数量、类型和浓度,以及校准/ 验证的可接受界限及频次。

3. 检验过程的质量控制要求 实验室应设计质量控制程序以验证达到预期的质量结果,使用与检验系统相应方式尽可能接近预期测定的质控物,频次应基于检验程序的稳定性和错误结果对患者危害的风险而确定。 只要可能,实验室宜选择临床决定值水平或其值接近的质控物浓度;使用恰当的质控规则,检查随机误差和系统误差;通过实验室实际检测,确定精密度质控物的均值和标准差;更换质控物批号时,应新旧批号平行测定,获得20个以上数据后,重新确定新批号质控物的均值。 具体实施步骤可参照《临床实验室定量测定室内质量控制指南》(GB/ T20468-2006)。

在免疫分析的质量控制体系中要注意考虑一些技术因素造成的问题:免疫嗜异性抗体干扰、钩状效应和生成的校准曲线的质量。 嗜异性抗体对检测结果会产生严重干扰并且很难被检测。 人体液中的嗜异性抗体能够结合其他物种的免疫球蛋白,包括试剂中用于检测的动物免疫球蛋白。 使用免疫夹心法检测抗原时特别容易受嗜异性抗体干扰。 嗜异性抗体也能够连接标记抗体,从而产生一个假阳性信号和错误结果。 同时,嗜异性抗体也有可能捕获检测抗体,导致信号值的缺失最终检测出错误的低值。 当发生此种情况时,实验室应该使用另外一种检测方法对样本进行检测,或者封闭嗜异性抗体的结合位点或者稀释后进行检测。

钩状效应即HOOK 效应,是指由于抗原抗体比例不合适而导致假阴性的现象,其中抗体过量叫做前带效应;抗原过量叫做后带效应。 一般HOOK 效应对检测范围很宽的免疫测定影响较大,例如人绒毛膜促性腺激素和一些肿瘤标志物。 对该类标本进行确认时一般常用的做法是进行稀释后检测。可靠的数据结果需要由十分准确并且良好的校准曲线计算得来。 不良曲线拟合(通过换算信号值与浓度之间的数学计量关系)可能会产生极大的偏倚与不精密度。 一种常规判定曲线拟合是否正确的方法是通过回溯校准品的计算值与原有的理论赋值是否一致。 厂方建立的母校准曲线与用户建立的校准区间之间往往由于仪器与仪器间的差异和稳定性的原因而导致偏差。 为确保定标曲线的适用性,监控合适的质量控制指标。

4. 质量控制措施

(1) 实验室间比对:参加合适的室间比对计划,如能力验证计划或外部质量评价计划,确保检验结果的正确性和一致性,参加的比对计划应接近实际的模拟日常测定样品的比对试验。 对未开展能力验证及室间质评的检验项目,应通过与其他实验室(如已获认可的实验室、使用相同检测方法的实验室、使用配套系统的实验室)比对的方式,判断检验结果的可接受性。

(2) 检验结果的可比性:对于多台免疫仪器测定同一免疫项目,无论测量程序是否相同,若测量结果可溯源至同一标准的情况下,则认为检验结果具有计量学可比性,若不能溯源至同一标准,且检验不具有可比性,实验室应充分考虑不具有可比性的检验结果对服务对象造成的影响,并与服务对象沟通,告知,并给出不同的参考区间和不同的测量区间。 比对实验方案可参考《医疗机构内定量检验结果的可比性验证指南》(WS/T407-2012),或比对频次每年至少1次,样本数量不少于20,浓度水平应覆盖测量范围。

(3) 其他质控指标的设置:除了监控日常的质控标本和质控图之外,其余的某些指标也应该监控。 以下是一些建议的质控指标:

1) 校准曲线的线性回归斜率的变化。

2) 校准曲线线性回归曲线的Y 轴截距。

3) 放射免疫中结合/ 总的百分比平均数(%B/T)。

4) 放射免疫中校准孔中的CPM。

5) 校准曲线线性拟合回归的决定性系数(R2)。

以上建议的监控指标在日常操作实验中的均值均要处于预先设置的范围或先期建立的范围内。如果以上指标的均值处于范围之外,则需要进行相应的补救措施。 在设置质控限时要同时制订建议监控指标的基于95% 置信区间的上下失控限。 额外的质控指标能够帮助查找问题并且快速作出应对措施。

5. 仪器档案与记录 实验室应保留每一项涉及仪器每日质控结果、仪器间比对结果、检验结果的可比性结果和维修与保养的所有质量过程记录,并加以妥善保管,记录保存的时限应相应遵循法律、法规要求。

6. 参考标准文件资料 包括《医疗机构临床实验室管理办法》、《标准化工作导则第1 部分:标准的结构和编写》(GB/T1.1-2009)、《包装储运图示标志》(GB/T191-2008)、《测量、控制、实验室用电气设备的安全要求第1 部分:通用要求》 (GB/T4793.1-2007)、《医用电器环境要求及试验方法》(GB/T14710-2009)、《医学实验室质量和能力专用要求》(GB/T22576)、《临床实验室定量测定室内质量控制指南》(GB/T 20468-2006)、《测量、控制、实验室用电气设备的安全要求第2-101部分:体外诊断( IVD) 医用设备的专用要求》 ( YY 0648-2008 )、《医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》(YY/T 0466.1-2009)、《全自动发光免疫分析仪》(YY/T 1155-2009)、《半自动化学发光免疫分析仪》(YY/T 1174-2010)、《内部校准要求》(CNAS-CL31)、《医疗机构内定量检验结果的可比性验证指南》(WS/T 407-2012),丛玉隆在人民卫生出版社于2012 年7月出版的《临床实验室仪器管理》

(二) 注册过程中相关规定

按照现行法规,免疫分析仪被列入«免于进行临床试验的医疗器械目录»,无需在中国境内完成临床试验;免疫分析仪的注册过程包括注册检测、受理、技术审评、行政审批和批件制作和送达。

1. 注册检测 需要按照相关标准,在具有医疗器械检验资质、在其承检范围内的医疗器械检验机构进行完成电磁兼容、性能和电气安全检验。

(1) 电磁兼容检验执行国家标准:《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1 部分:通用要求》(GB/T 18268.1-2010)、《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第26 部分:特殊要求体外诊断(IVD)医疗设备》(GB/T 18268.26-2010 )。

(2) 性能检验执行行业标准:全自动发光免疫分析仪执行《全自动发光免疫分析仪》 (YY 1155-2009);半自动化学发光免疫分析仪执行《半自动化学发光免疫分析仪》(YY/T 1174-2010 )。

(3) 电气安全检验执行国家标准:《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1 部分:通用要求完成电气安全检测》(GB 4793.1)。

2. 受理 将注册申请材料(包括检测报告)递交至国家食品药品监督管理总局行政事项受理服务和投诉举报中心,受理中心工作人员负责对医疗器械注册申报资料的完整性和规范性进行形式审查,申报资料齐全、符合形式审查要求,或者申请人按照要求提交全部补充资料的,予以受理,填写《受理通知书》,加盖专用章并注明日期。 自受理申请之日起3个工作日内将申报资料转交国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心。

3. 技术审评 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心对境内第三类医疗器械及进口第二类、第三类医疗器械安全性、有效性研究和结果进行系统评价,提出结论性意见,并对技术审评阶段出具的审评意见负责。

4. 行政审批 对受理、技术审评的审查内容和审评过程进行行政复核,并根据技术审评结论作出批准注册或不予行政许可的决定。

5. 批件制作和送达 制证人员应当按照行政审批结论制作批件。此外,需要特别指出的是,在注册资料中还需要提交软件资料,软件资料必须符合国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心发布的《关于医疗器械软件注册申报基本要求的说明》。

(三) 仪器维护保养的通用要求

1. 仪器保养概述

(1) 工作环境的要求

1) 温度要求:15~32℃。

2) 相对湿度:30% ~85% 。

3) 水质要求:导电率≤1μs/cm。

4) 仪器工作电源电压要求:220V(1±10% )。

(2) 保养时限要求:全自动电化学/ 化学发光免疫分析系统维护保养按时间要求可分为6种情况。

1) 每日维护保养:开机前维护保养、开机后维护保养、关机前维护保养、关机后维护保养。

2) 每周维护保养。

3) 每两周维护保养。

4) 每月维护保养。

5) 每季度维护保养。

6) 每半年维护保养。

(3) 保养内容要求:全自动电化学/ 化学发光免疫分析系统维护保养内容至少包括8部分。

1) 加样系统的维护保养(样本针、试剂针)。

2) 孵育系统的维护保养(检查、清洁)。

3) 检测系统的维护保养(检查、清洁、冲洗)。

4) 混匀系统的维护保养(混匀器、检查、清洁)。

5) 搅拌系统的维护保养(搅拌器、检查、清洁)。

6) 清洗系统的维护保养(检查、清洁、冲洗)。

7) 试剂存储系统的维护保养(检查、清洁)。

8) 预清洗系统(如有) 的维护保养(检查、清洁、冲洗)等。

2. 每日维护保养

(1) 开机前维护保养

1) 检查、清洁加样系统(样本针、试剂针及其他吸样针),亦可在关机后直接擦拭清洁。

2) 先用蘸70% 乙醇的干净纱布擦拭,再用蘸蒸馏水的干净纱布擦拭,最后用干净纱布擦拭,完成后执行停机,最后对整台仪器进行复位。

3) 系统试剂、耗材的检查与补充。

(2) 开机后维护保养:保养项目包括空气排空、试剂灌注、检测单元的检查、系统备份等。 通常情况下编排于开机自动保养项目中进行。

(3) 关机前维护保养:仪器在关机前应至少执行仪器系统复位及仪器管路及检测单元的简单清洗与灌注。

(4) 关机后维护保养

1) 应有完善的关机后维护保养程序,维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器轨道内标本的清空、仪器台面的清洁、废液的清空、固体废物的清空等。

2) 加样系统的擦拭与清洁,可参照开机前保养执行。

3) 擦洗仪器表面,用消毒水蘸湿纱布擦拭仪器表面,切记不可使用乙醇以及腐蚀性较强的清洁剂,以避免造成仪器表面的损伤。

3. 其他时限维护保养

(1) 每周保养维护:每周维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器管路的冲洗、孵育系统的清洁、混匀系统的清洁、搅拌系统的清洁、检测系统的冲洗、清洗系统及管路的清洁与冲洗、重要仪器部件的检查等。 每周关机一次,以检查真空阀。

(2) 每两周维护保养:每两周维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器管路的冲洗、孵育系统的清洁、混匀系统的清洁、搅拌系统的清洁、检测系统的冲洗、清洗系统及管路的清洁与冲洗、重要仪器部件的检查等。

若每两周维护保养内容与每周维护保养内容要求一致,可适当进行每两周维护保养内容的筛选与调整。

(3) 每月维护保养:每月维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器管路的冲洗、孵育系统的清洁、混匀系统的清洁、搅拌系统的清洁、检测系统的冲洗、清洗系统及管路的清洁与冲洗、重要仪器部件的检查等。

若每月维护保养内容与每周/ 每两周维护保养内容要求一致,可适当进行每月维护保养内容的筛选与调整。

(4) 每季度维护保养:每季度维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器管路的冲洗、孵育系统的清洁、混匀系统的清洁、搅拌系统的清洁、检测系统的冲洗、清洗系统及管路的清洁与冲洗、重要仪器部件的检查等。

若每季度维护保养内容与每周/ 每两周/ 每月维护保养内容要求一致,可适当进行每季度维护保养内容的筛选与调整。

4. 按需维护保养 按需维护保养内容应至少包括加样系统的擦拭与清洁、仪器管路的冲洗、孵育系统的清洁、混匀系统的清洁、搅拌系统的清洁、检测系统的冲洗、清洗系统及管路的清洁与冲洗、

重要仪器部件的检查等。

(1) 在关机状态下,对固体废物区的清洁。

(2) 2天以内停机:按正常步骤关机,并关闭水机;开机时执行设定好的保养。

(3) 2天到7天停机:执行7天时间不开机的维护保养程序。

(4) 超过7天以上停机:建议联系厂家工程技术人员指导下进行。

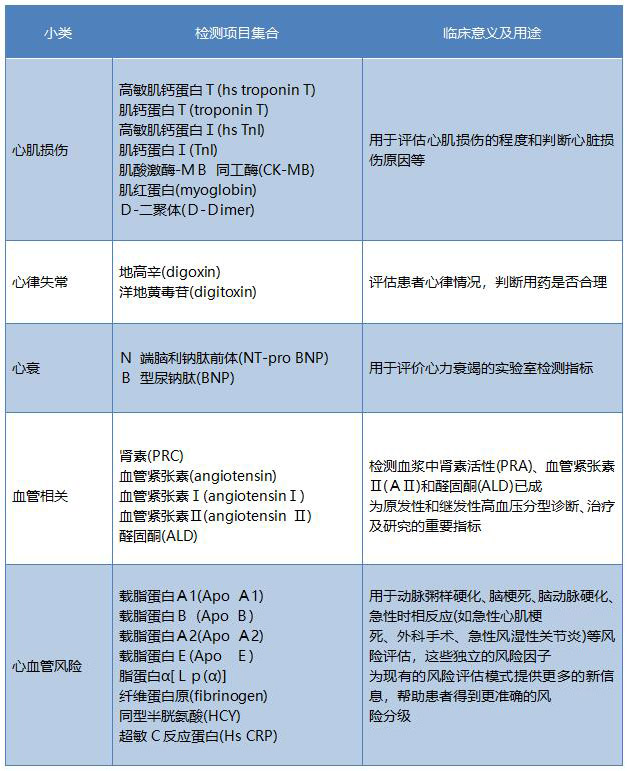

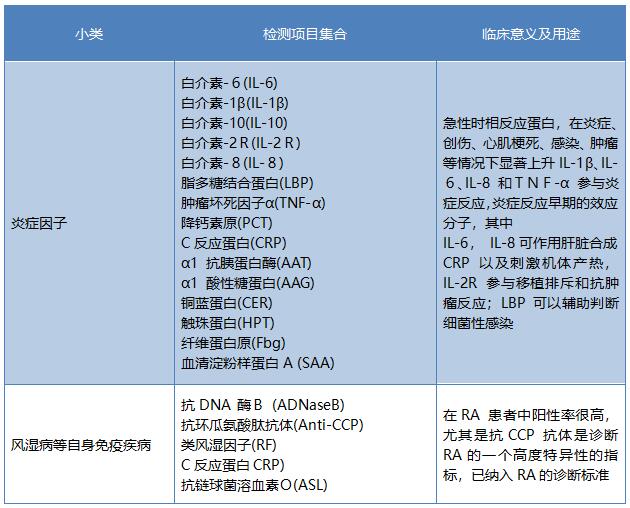

免疫分析仪主要可以提供全面的临床免疫检测,涵盖了诸如肿瘤标志物、感染性疾病、内分泌激素、心血管标志物、体液免疫分子、炎症和细胞因子、药物浓度监测、特定蛋白等八大类超过150个检测项目(表13-1~表13-9)。

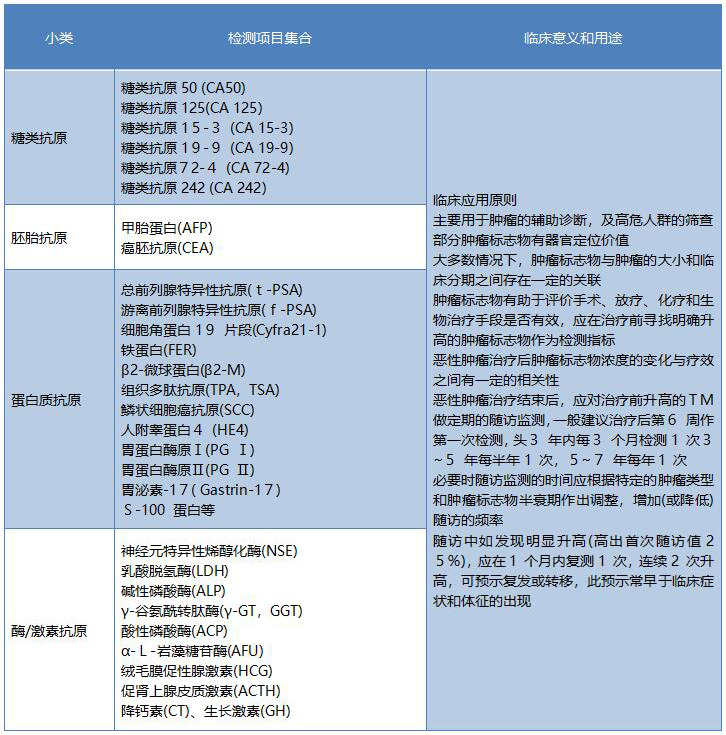

表13-1 肿瘤标志物(按照抗原类型分类)

表13-2 肿瘤标志物(按照指证项目分类)

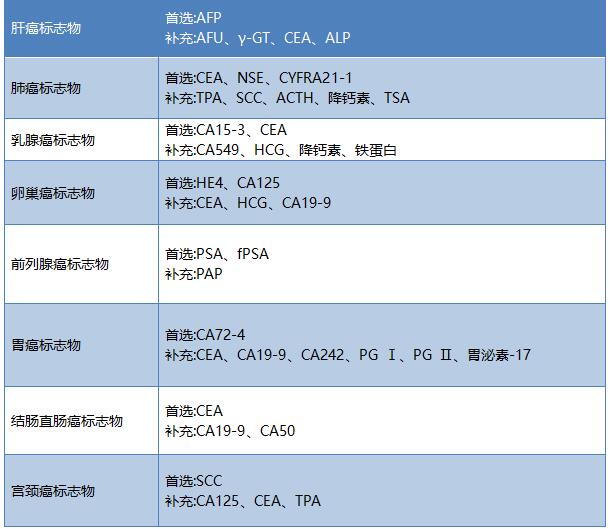

表13-3 感染性疾病相关免疫检测项目

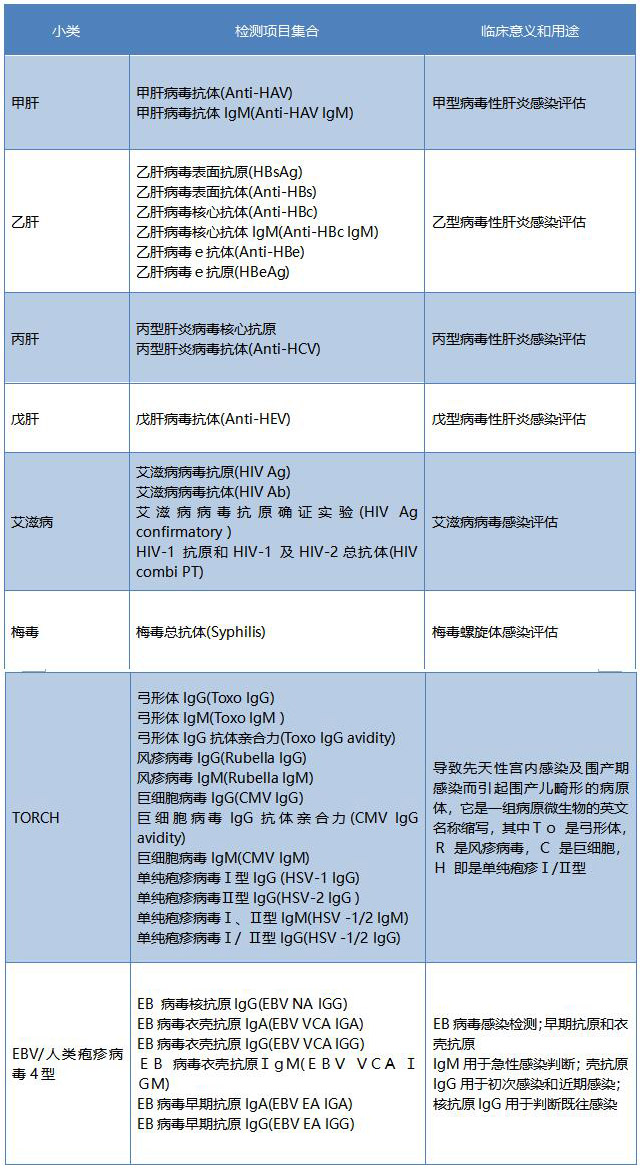

表13-4 内分泌激素相关免疫检测项目

表13-5 心血管标志物相关免疫检测项目

表13-6 体液免疫相关免疫检测项目

表13-7 炎症因子及风湿等自身免疫项目

表13-8 药物浓度监测

表13-9 特定功能蛋白

同时越来越多的有临床需求的项目也在被不断开发,加入到自动化免疫检测的平台。 例如前列腺特异性抗原同源异构体(p2PSA),国内外研究也证明p2PSA 和phi对前列腺癌活检阳性的特异性显著好于tPSA 和%fPSA,可以减少过度穿刺。

相信随着化学发光技术的不断发展,一定能够为临床提供越来越全面、越来越灵敏的检测指标,为病人和医生更好地服务。

(一) 安装与调试过程的质量管理

随着科技的发展,免疫仪器也和其他自动化仪器一样,在提高了仪器结构等各方面的精密性的同时,自动化程度也得到了巨大的提高,因此仪器安装调试的专业性也越来越强,为了使仪器能够达到最佳的性能指标,确保仪器安装质量,专业的仪器厂家根据市场情况,均配备了专业的售后服务团队,在标准工作流程的指引下,来完成仪器的安装和调试工作。

在安装调试过程中大家通常最关心问题,诸如:可能出现的运输损坏、零部件工作异常、不能达到标称的仪器性能指标等质量问题,有良好声誉和负责任厂家均会按照厂家的标准流程指引为用户快速彻底解决;作为最终使用者和验收者的用户,在仪器安装场地准备、安装调试完成后的用户使用培训环节和厂家沟通配合,按照设备采购合同等对设备的验收环节重点关注。

1.安装场地的准备 在设备采购合同签署完成后,用户会收到由销售商或厂家直接提供的类似《仪器安装场地确认手册》的文件。

在这个文件中,主要涉及以下内容。

(1) 仪器进场要求信息:参照厂家相关文件中提供的包装箱(仪器)尺寸,注意仪器到实验室的通道[台阶、门尺寸、电梯(楼梯)尺寸]、到场方式等,保证仪器能顺利进场。

(2) 电源要求信息:实验室供电系统应符合仪器的电压和功率要求。

1) 电压:交流380V/220V(1% ±5% );功率:参照厂家提供的相关仪器信息。

2) 专用(或可靠)的地线:接地电阻<10Ω,通常情况下零地电压应小于1V,最大不要超过2V;大功率设备建议专用(独立)地线。

注意:切忌零地合一接法,接地一定要满足接地规范并保证可靠性,否则可能会造成设备损坏甚至人身伤害。

3) 电源线径:电源线径必须能承受仪器的负荷要求。

(3)UPS信息(不间断电源):由于UPS 对仪器正常使用的重要性,大品牌厂家已开始为仪器标配符合仪器及实验室要求的UPS 电源。UPS 电源要求:电压和功率要求和仪器匹配;输入输出模式和实验室及仪器匹配;选择在线式工频UPS;UPS 延时时间从保护仪器、实验室供电状况、实验完成要求等方面进行考虑;UPS和仪器连接的线路上不要使用带漏电保护的开关;UPS的安装同样需要有资质的专业工程师完成,涉及场地空间需求。

(4) 纯水或去离子水需求信息:免疫仪器和生化仪器一样,需要使用纯水或去离子水进行相关部件冲洗,利用纯水或去离子水的不导电性、流动阻力小、可压缩比小、温度体积变化小、无腐蚀性等物理特点,充盈相关管路,确保加样的准确性。

1) 水质的要求:导电率<1μs/cm、灭菌处理。

2) 纯水机容量要求:根据厂家提供对应仪器设备耗水量需求,结合实验室仪器综合用水情况决定。纯水机是需要定期进行更换滤芯等保养,以确保水质,水机的安装和调试由水机厂家专业人员完成。

3) 纯水机出水和仪器进水口的连接:由于接口制式的不同,可能需要转换接头用于连接。仪器进水一般有进水压力的需求,可能需要增加可控增压泵在纯水机纯水箱和仪器进口之间,以保证压力(水量)的需求,一般这些需求可以由纯水机供应商解决。

(5) 废液排放及处理:和生化检验仪器相同,免疫仪器同样会产生医疗废液,废液的处理应符合实验室废液处理的相关规定。

废液的收集:一般台式机均配有废液收集桶,来收集废液,实验完成后处理废液,并清洁废液桶,恢复仪器。

大型立式免疫仪器,均配有废液管和外接废液收集器皿连接;仪器在设计时从处理废液成本及方便性方面考虑,将高低浓度废液进行分开,由不同的废液管路排出。

在仪器布局时,要考虑到废液收集的管路(俗称下水管路)排布。

(6) 场地尺寸及环境:实验室需要提供足够的空间来满足仪器的放置,实验室环境也必须能满足要求。 当前的免疫仪器从整体结构来分有两类:台式机和立式机。 场地尺寸要求信息:

1) 台式机:用户需要准备或提供能够放置仪器的工作台;工作台尺寸和承重力参照厂家提供的相关信息;注意工作台的平整;注意电源线接口、废液排放(废液桶放置位置等)。

2) 立式机

A. 空间尺寸:用户需要准备和提供能够安装放置仪器的空间,参照厂家提供的相关信息,同时要考虑UPS 和纯水机的占用空间。

B. 地面要求:可承受重量,倾斜度要求。

C. 环境要求信息:室内保持良好的通风,室温及湿度符合要求;仪器摆放地位置应避免阳光直射;在仪器上方注意避开空调出风口等可能引起滴水的隐患;仪器近距离无震动源及强电磁干扰源(>5m距离),例如:离心机等;远离电磁辐射源,例如:CT 机、磁共振仪。

(7) 实验室网络需求:随着网络的发展和普及,一些厂家仪器已具备网络自动更新软件和参数信息的功能,使得参数信息的更新全球统一;部分保修故障也可以通过网络远程进行诊断和排除,极大地提高了解决问题的效率。一般情况下,厂家在类似«仪器安装场地确认手册»的文件中的仪器安装条件确认章节提出对网速和网络权限的需求。

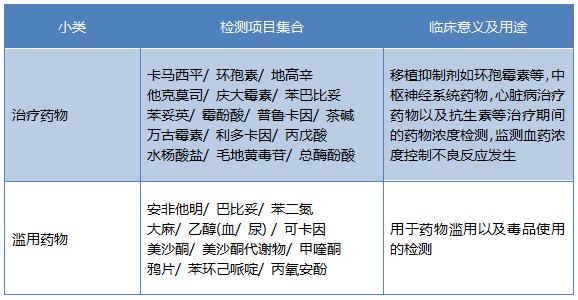

(8) 仪器安装条件确认表:见表13-10。

表13-10 某种免疫仪器的《仪器安装条件确认表》

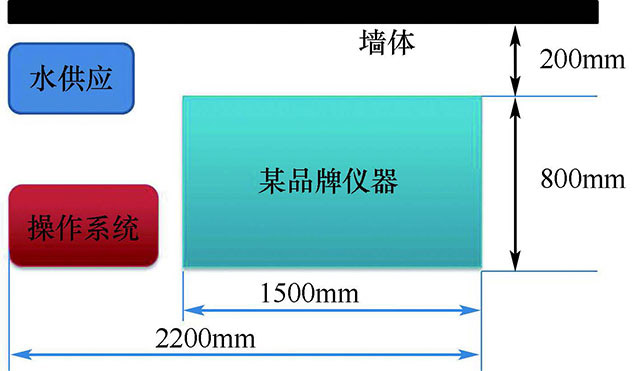

图13-11 某品牌仪器的空间尺寸信息示意

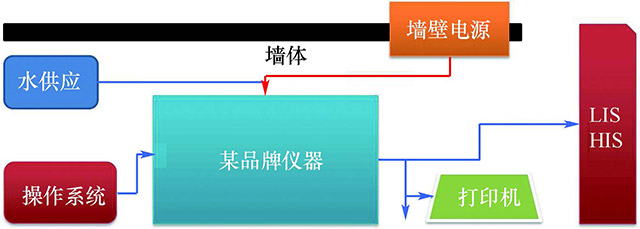

图13-12 某品牌仪器的连接示意

2. 仪器到货和收货 设备供应商会根据设备购销合同的约定,通过专业的运输公司将全套设备运至用户实验室;厂家售后团队和销售商会和用户随时保持沟通,确保设备顺利到达用户实验室,尤

其是大型设备。

在这个环节有关注点如下:

(1) 到货数量是否齐全:物流公司送货单上的数量(一般以箱为单位)是否和实物数量相符。

(2) 运输安全标志是否正常:在每件有振动和倾斜角度要求的货物包装箱上,均有检测上述动作是否超过范围的标志,这些标志是不可逆的,如果有冷藏标志的货物,尽快收入冷藏室保存。

(3) 安装工程师和用户设备负责人到场:如遇到院内搬运,需要拆开运输包装箱的,要考虑安装工程师和用户设备管理人员到场必要性。

(4) 在收货中遇到问题,和厂家售后团队(安装工程师)或销售商取得联系。在仪器到货时,安装工程师一般也会同时到场协助收货,以便后续的安装和处理运输过程中可能出现的问题,尤其是一些大型设备。

(5) 如有必要,在安装工程师的协助下,按照采购合同进行到货清点。

3. 仪器的物理拼装 仪器的物理拼装是否符合厂家安装标准要求,直接关系到后续能否将仪器性能调试到最佳状态,这个环节主要是由有资质,接受过厂家专业培训并获得认可的专业工程师完成;各型仪器厂家都有标准的安装程序和指标要求供专业工程师参考使用,这是保证仪器正常运转的基础之一。

这个环节关注点如下:

(1)仪器就位:将仪器就位于用户要求的放置位置上,并和用户协商确认这个放置位置是在场地准备时,已和用户综合考虑协商一致的位置;一些设备一旦拼装完成,移动位置将会耗费较长时间。

(2)仪器物理拼装:为防止运输的损坏,一些仪器上的小的附件会单独包装运输,需要专业工程师在现场再次进行拼装;大型模块化组合的仪器,则需要工程师在现场将模块进行组合;拼装和组合的过程和步骤,工程师会按照标准指引完成,如仪器水平、轨道水平、线缆的连接等。

(3)拼装完成及检查:拼装完成,在通电调试前,工程师会再次对拼装情况进行核对,尤其是线缆连接;一些大型模块化的组合设备,由于组合的不同,各模块控制电路板的跳线设置将有一些不同,也是工程师检查的重点。

4. 仪器调试 仪器各部件拼装完成,在连接线缆等检查无误后,工程师接通已检查过合格的电源引线,同时放置开机必需的消耗试剂,再次全面检查后按照标准指引启动仪器电源。

(1) 仪器物理参数设置包括但不限于以下内容:仪器操作软件版本、仪器组合设置、仪器序列号、仪器各部件机械位置等。 开机后检查仪器操作软件是否为最新软件,如果需要进行软件升级;对于模块组合式仪器,在核心单元设置实际的组合模式,并输入各模块相应的序列号;将配套对应模块部件的机械位置参数,下载写入仪器核心单元。

(2)仪器物理参数确认调整:主要是指各部件机械位置和水路压力流量的再确认调整。 调整有两种方式。

物理调整:通过移动限位螺丝等进行调整;也有通过软件进行位置的再调整,目的是各机械传动位置和水路压力流量达到最优状态。仪器测量系统参数的调整和设置:各厂家有根据不同仪器进行类似管路流量容量初始化检测、测量系统初始化、检测光电倍增管高电压调整等标准检测内容,这些检测不通过,仪器不能进行下一步的实验参数设置的检测。

以上调试完成后,安装工程师会使用专用试剂对仪器检测系统进行检测评估,完成IQ( installationquality )报告。

5.实验参数信息下载和安装 按照厂家提供的操作手册或快速操作指引,通过网络下载、条码扫描、手工输入等方式在参数设定界面进行参数信息安装参数,包括但不限于以下信息:

(1) 项目信息。

(2) 定标液信息。

(3) 质控信息。

(4) 仪器自动保养内容设定。

(5) 用户检测结果管路系统LIS 相关信息。

6. 执行项目检测及质控验证 准备已设定好相关信息项目的检测试剂、定标液、质控液,按照操作规范进行相应处理,按照操作指引进行试剂扫描、定标、质控测量,对检测结果和性能进行核对和验证。

7. 仪器使用培训 仪器安装调试完成后,用户配合厂家负责仪器使用培训工程师完成对仪器使用、简单故障处理等内容进行培训;在主要操作者都能使用和操作后,仪器安装完成,交付用户使用。

(二) 故障处理的程序

随着零部件质量稳定和自动化程度的提高,仪器产生故障的概率越来越低,但故障总是难免的,出现故障的快速处理就显得格外重要。

和生化分析仪等自动化仪器一样,故障可以分为两类:有报警提示的故障和无报警提示的故障。

1. 有报警提示的故障

(1) 报警提示的内容和种类:仪器通过传感器等探测元件,探测到仪器各部件工作异常,如移动位置、压力、温度、信号值,液体容量等,通过逻辑运算,给出报警提示,有提示音和提示内容。 这样的报警提示有可以分为两类:提示性报警(黄警)和停机报警(红警)。

1) 提示性报警(黄警):一般是提示或提醒有不满足仪器完全正常运行的信息,如试剂信息等,操作老师及时或在仪器做完当前实验后处理即可,这样的报警一般不会造成停机,但可能引起结果无法获得。

2) 停机报警(红警):通常仪器停止工作,必须在故障完全排除后,仪器才能恢复正常工作。

(2) 报警故障的处理步骤

1) 查看报警内容,参照提示内容进行处理;如果仪器恢复正常,按照科室仪器管理规定进行记录。

2) 自行处理不能恢复正常,通过售后服务电话等沟通方式尽快取得厂家售后服务团队的支持,和厂家售后团队沟通时尽可能提供故障现象和故障代码,或在电话中提供支持工程师需要的信息,以帮助支持工程师判断和准备。

3) 如果在工程师电话指导下仍不能解决故障的,工程师会参照厂家工作流程进行现场支持。

4) 如果遇到疑难维修案例,现场工程师未能及时解决问题,专业的售后服务团队会内部自动将此案例升级到全国二级支持团队,甚至全球支持团队,最终为用户解决问题。

5) 此故障现场处理结束后,厂家售后团队会继续跟踪这个故障,会回访仪器的使用,以保证仪器故障的彻底解决。

2. 无报警提示的故障 通过仪器质控检测,样本复查,或临床反映出的检测结果可能异常的故障,类似这样的故障通常情况下仪器不能自动判别,不能给出报警提示,通常是实验室操作者发现并反映。

对于这样的故障步骤和有报警故障的处理相同:在对样本质量、试剂及定标等可能的原因进行排除的同时,尽快通过厂家售后报修电话取得厂家售后团队的支持。

3. 仪器维护和故障处理交流 仪器操作老师能自行快速排除一些简单仪器故障,对因故障造成样本结果报告延误的影响是最小的,因此一些厂家的售后团队的用户责任工程师等会定期和实验室操作老师交流,汇总分析仪器故障,交流故障处理方法,加深各自对仪器的熟悉程度,提高用户对仪器的使用感受。

4. 仪器维护与维修 按照制造商的说明书与人机对话界面进行相关操作,分为周期性维护与按需维护。 当仪器故障时,应停止使用并清晰标识,如贴上相应颜色标签或“仪器故障待维修” 字样,对涉及影响分析性能的故障排除后,应进行相应的验证,确保其满足规定的可接受标准后方可投入使用,并评估该故障对故障前的检测样品是否有影响。 可采用以下合适的方式实施相关验证:

(1) 可校准的项目实施校准验证,必要时,实施校准。

(2) 质控物检测结果在允许范围内。

(3) 与其他仪器的检测结果比较,偏差符合可接受标准。

(4) 使用留样再测结果进行判断,偏差符合可接受标准。

各类仪器检测系统建立的方法大同小异,下面仅就全自动电化学发光免疫分析仪 Cobas e601的人员要求、分析试剂、校准、方法、不确定度的建立、室内质控、室间质评、人员要求、危急值报告制度为例作一介绍。

1.人员要求 在实验室条件下,只有经过培训的操作者方可操作E模块系统。

2.仪器的性能验证、应用流程的质量保证及维护

(1)化学发光免疫分析仪的分析性能确认:所有的分析仪其性能验证均包括以下几个方面:精密度测定、准确度测定、分析灵敏度及患者报告参考范围等。

1)精密度测定

a.批内分析不精密度测定( within- run imprecision):取厂家质控品PCU1(正常值)与PCU2(异常值),两个质控物连续检测21次,计算CV。或自行收集临床标本(正常值、灰区值及异常值标本),连续检测21次,计算CV。结果要符合说明书中的不精密度评价标准。即为通过验证否则应查找原因,或对仪器进行校准后再进行测定。

b.批间分析不精密度测定( between day imprecision):取厂家质控品PCU(正常值)与PCU2(异常值),两个质控物每天检测2次,连续检测10天,或自行收集临床标本(正常值、灰区值及异常值标本)。统计结果并计算其CV值,结果要符合说明书中的不精密度的评价标准。

2)准确度测定

a.方法一:采用厂家配套的已知靶值质控品PCU1/PCU2,两个水平质控各测五次,检测结果要符合质控标准。

b.方法二:采用20份血清与参照方法之间进行比对,相对偏差要小于1/2的试验项目允许误差。

3)分析灵敏度:将已知浓度的样本或质控品使用生理盐水进行稀释后测定或使用生理盐水进行重复测定21次,计算3SD,为该项目的检测灵敏度。

4)生物参考区间确认:寻找本地正常人群,按照性别分组,每组人群测定标本量30~50份,统计结果正态分布,检测结果至少n-1个结果符合说明书中的参考范围,即可以采用说明书中的标准。

(2)试剂的质量保证

1)化学、电化学发光免疫分析所用的检测试剂、标准品、质控品、稀释液、缓冲液、清洁

液等均为所用仪器配套产品。

2)试剂应按要求保存,检测试剂、标准品、质控品、稀释液在2~8℃;缓冲液、清洁液等可保存在室温,注意防尘、防潮。

3)开封后的试剂应尽快用完(一般为14天),变质、超过有效期的试剂不能使用。

光分析仪; ARCHITECT3i2000SR全自动化学发光分析仪; ADVIA Centaure子

(3)仪器的校准及方法学评价:

各类全自动化学发光仪器的校准均按各自仪器标准操作说明书中的标准程序进行。

a.准确度检测:模块检测的准确性,以仪器配套的定值的正常和异常值质控品作为检测对象,每个水平质控连续检测5次,计算其SD值,评价质控结果应符合质控标准。

b.不精密度检测:用于仪器重复性检测,采用罗氏高低两个浓度质控品各连续检测10次,计算其SD和CV值,CV值应小于说明书中标识的标准。

3.生物参考区间 各实验室应自己测定并建立本地区人群的参考区间,若应用厂家提供的参考区间则应经过验证。各厂家的参考区间不同。

4.化学发光免疫分析的干扰因素及不确定度

(1)Access2全自动化学发光分析仪免疫分析的干扰因素:血红蛋白、甘油三酯、胆红素、人血清白蛋白和类风湿因子浓度分别在高达500mg/dl、1800mg/dl、30mg/dl、5g/dl和500IU/ml时测试,都不会影响AccessCEA测定。

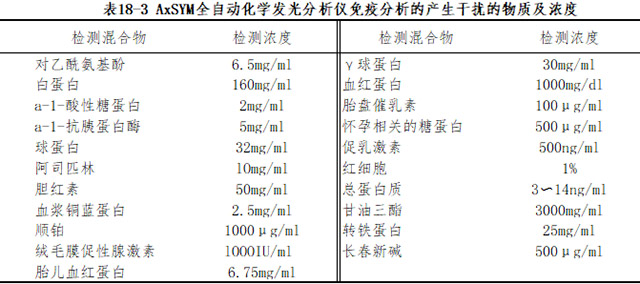

(2)AxSYM全自动化学发光分析仪免疫分析的干扰因素:含有3000mg/dl甘油三酯的样本,含有50mg/dl胆红素的黄疸样本,含有1000mg/dl血红蛋白的溶血样本,含有从3〜14g/dl总蛋白浓度样本,其他含有下列不同浓度物质的样本没有表现出明显对AxSYM检验产生的干扰及影响。详见表18-3所列。

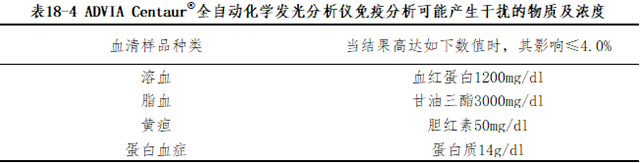

(3)ADVIACentaur®全自动化学发光分析仪免疫分析的干扰因素:人血清中的嗜异性抗体可以与试剂免疫球蛋白发生反应,干扰活体外免疫检验。日常暴露于动物或动物血清产品的患者易于受到该干扰,检验中可能观察到异常值(表18-4)。

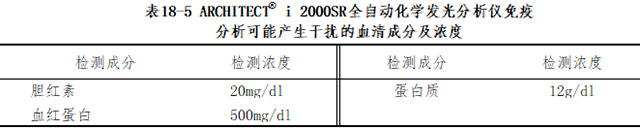

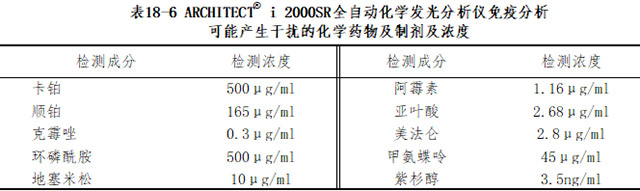

(4)ARCHITECT®i20OOSR全自动化学发光分析仪免疫分析的干扰因素:ARCHITECT检测的特异性是通过检测含有以下列表混合物的血清试验进行检测的。在ARCHITECT检测中的水平指示上,这些混合物表现了少于10%的干扰性(表18-5,表18-6)。

(5)全自动电化学发光分析仪(Elecsys2010、E170,Cobase601、e411)免疫分析的干扰因素:该方法不受黄疸(胆红素<65mg/dl)、溶血(血红蛋白<2.2g/dl)、脂血(脂质<1500mg/dl)和生物素<60ng/ml等干扰(标准:最初值的批内回收:±10%)。不受类风湿因子干扰(1500U/ml)。26种常用药物经试验对本测定无干扰。

应注意以下因素产生的干扰:

1)接受高剂量生物素(>5mg/天)治疗的患者,至少要等最后一次摄入生物素8小时后才能采血。

2)试剂含有鼠单克隆抗体,接受过小鼠单抗治疗或诊断的患者会出现错误报告。

3)罕见的例子,由于高浓度的抗链霉亲合素抗体发生干扰。

4)ElecsysAFP含的添加物会有很小的影响。

5)个别病例高浓度的钌抗体可以引起干扰。

测定结果应结合患者病史、临床其他检查结果综合起来进行诊断。

5.结果计算及测量不确定度 各化学发光免疫分析仪肿瘤标志物检测的测量不确定度的计算为测量均值±2s(±2倍标准差)。

(1)Access2全自动化学发光分析仪测量不确定度

1)AFP:±1.47ng/ml(均值=6.53ng/ml);±5.10ng/ml(均值=72.10ng/ml)和±114.09ng/ml(均值=1672.88ng/ml)。

2)CEA:±0.44ng/ml(均值=5.37ng/ml);±3.92ng/ml(均值=51.59ng/ml);±46.22ng/ml(均值=523.17ng/ml)。

3)CA125:±2.97U/ml(均值=23.6U/ml);±7.91U/ml(均值=74.7U/ml);±71.13U/ml(均值=740.9U/ml);±242.87U/ml(均值=2961.8U/ml)。

4)CA15-3:±0.62U/ml(均值=14.7U/ml);±9.O1U/ml(均值=98.OU/ml);±12.6U/ml(均值=243.2U/ml);±34.41U/ml(均值=661.8U/ml)。

5)CA19-9:±3.13U/ml(均值=17.6U/ml);±7.7U/ml(均值=110.5U/ml);±36.24IJ/ml(均值=584.6U/ml);±99.87U/ml(均值=1664.5U/ml)。

6)TPSA:±0.lO1ng/ml(均值=0.98ng/ml);±0.44ng/ml(均值=5.04ng/ml)和±3.15ng/ml(均值=37.67ng/ml)。

7)fPSA:±0.0lng/ml(均值=0.29ng/ml);±0.08ng/ml(均值=1.04ng/ml);±0.091ng/ml(均值=1.73ng/ml);±0.41ng/ml(均值=7.72ng/ml);±0.86ng/ml(均值=12.87ng/ml)。

(2)AxSYM全自动化学发光分析仪测量不确定度

1)AFP:±0.298ng/ml(均值=2.6ng/ml);±1.59ng/ml(均值=14.53ng/ml);±3.16ng/ml(均值=25.93ng/ml);±9.64ng/ml(均值=69.77ng/ml);±17.1ng/ml(均值=132.23ng/ml);±38.3ng/ml(均值=229.9ng/ml)。

2)CEA:±0.429ng/ml(均值=2.37ng/ml);±1.07ng/ml(均值=10.17ng/ml);±2.66ng/ml(均值=28.53ng/ml);±10.04ng/ml(均值=99.0ng/ml);±31.22ng/ml(均值=270.73ng/ml)。

3)CA125:±5.22U/ml(均值=29.83U/ml);±9.65U/ml(均值=78.22U/ml);±22.07U/ml(均值=193.65U/ml);±3.45U/ml(均值=8.81U/ml);±6.42U/ml(均值=44.39U/ml)和±44.36U/ml(均值=402.96U/ml)。

4)CA15-3:±1.18U/ml(均值=13.56U/ml);±4.27U/ml(均值=35.16U/ml);±10.81U/ml(均值=95.4U/ml);±19.1lU/ml(均值=142.63U/ml)。

5)CA19-9:±3.31U/ml(均值=12.57U/ml);±6.76U/ml(均值=37.17U/ml);±9.16U/ml(均值=61.9U/ml);±16.33U/ml(均值=133.87U/ml);±45.69U/ml(均值=260.57U/ml)和±81.15U/ml(均值=425.6U/ml)。

6)TPSA:±0.028ng/ml(均值=0.185ng/ml);±0.053ng/ml(均值=0.485ng/ml);±0.31ng/ml(均值=3.43ng/ml);±1.78ng/ml(均值=18.75ng/ml);±3.68ng/ml(均值=32.49ng/ml)。

7)fPSA:±0.039ng/ml(均值=0.41ng/ml);±0.10ng/ml(均值=0.97ng/ml);±0.38ng/ml(均值=3.57ng/ml);±0.69ng/ml(均值=6.32ng/ml)。

(3)ADVIACentaur®全自动化学发光分析仪测量不确定度

1)AFP:±1.56ng/ml(均值=13.75ng/ml);±2.22ng/ml(均值=18.2ng/ml);±3.53ng/ml(均值=31.0ng/ml);±5.45ng/ml(均值=55.7ng/ml);±14.43ng/ml(均值=144.3ng/ml);±41.49ng/ml(均值=414.9ng/ml)和±66.84ng/ml(均值=607.6ng/ml)。

2)CEA:±0.264ng/ml(均值=2.4ng/ml);±1.25ng/ml(均值=14.2ng/ml);±3.02ng/ml(均值=31.5ng/ml)和±3.50ng/ml(均值=51.5ng/ml)。

3)CA125:±2.56U/ml(均值=32.9U/ml);±11.05U/ml(均值=134.8U/ml);±12.00U/ml(均值=158.0U/ml)和±39.42U/ml(均值=438.5U/ml)。

4)CA153:±3.73U/ml(均值=45.5U/ml);±7.21U/ml(均值=94.9U/ml)和±11.14U/ml(均值=185.7U/ml)。

5)CA19-9:±3.31U/ml(均值=19.0U/ml);±6.89U/ml(均值=41.8U/ml);±6.99U/ml(均值=54.1U/ml);±7.8U/ml(均值=74.5U/ml);±9.10U/ml(均值=103.0U/ml);±43.1lU/ml(均值=322.2U/ml)和±41.0lU/ml(均值=532.6U/ml)。

6)TPSA:±0.03ng/ml(均值=0.44ng/ml);±0.03ng/ml(均值=0.708ng/ml);±0.17ng/ml(均值=1.831ng/ml);±0.06ng/ml(均值=1.934ng/ml);±0.82ng/ml(均值=11.308ng/ml);±0.85ng/ml(均值=17.706ng/ml)。

7)cPSA:±0.19ng/ml(均值=3.61ng/ml);±0.24ng/ml(均值=4.22ng/ml);±0.71ng/ml(均值=12.35ng/ml);±1.00ng/ml(均值=16.70ng/ml);±4.58ng/ml(均值=65.49ng/ml)和±5.60ng/ml(均值=80.13ng/ml)。

(4)ARCHITECT® i 2000SR全自动化学发光分析仪测量不确定度

1)AFP:±0.61ng/ml(均值=13.21ng/ml);±1.44ng/ml(均值=20.09ng/ml);±4.08ng/ml(均值=61.28ng/ml);±5.42ng/ml(均值=79.22ng/ml);±11.46ng/ml(均值=120.13ng/ml);±

12.68ng/ml(均值=174.20ng/ml)和±17.90ng/ml(均值=196.26ng/ml)。

2)CEA:±0.36ng/ml(均值=4.9ng/ml);±1.30ng/ml(均值=19.75ng/ml);±5.88ng/ml(均值=97.64ng/ml);±25.56ng/ml(均值=410.99ng/ml)和±73.88ng/ml(均值=1263.0lng/ml)。

3)CA125:±2.50U/ml(均值=4.6U/ml);±18.6U/ml(均值=322.0U/ml);±39.3U/ml(均值=638.15U/ml)。

4)CA153:±1.60U/ml(均值=27.85U/ml);±6.90U/ml(均值=116.9U/ml);±16.0U/ml(均值=240.75U/ml);±39.60U/ml(均值=486.25U/ml);±64.1U/ml(均值=674.65U/ml)。

5)CA19-9:±4.29U/ml(均值=53.86U/ml);±16.66U/ml(均值=152.29U/ml);±21.95U/ml(均值=300.15U/ml);±84.51U/ml(均值=736.82U/ml)。

6)TPSA:±0.0395ng/ml(均值=0.430ng/ml);±0.317ng/ml(均值=3.57ng/ml);±2.052ng/ml(均值=22.28ng/ml);±5.434ng/ml(均值=46.739ng/ml)和±9.818ng/ml(均值=75.88ng/ml)。

7)fPSA:±0.0068ng/ml(均值=0.136ng/ml);±0.0188ng/ml(均值=0.395ng/ml);±0.0419ng/ml(均值=0.985ng/ml);±0.1391ng/ml(均值=2.824ng/ml);±0.353ng/ml(均值=6.851ng/ml)和±0.8375ng/ml(均值=10.726ng/ml)。

(5)全自动电化学发光分析仪(ElecSyS2010、E170,Cobase601、e411)测量不确定度

1)AFP:±0.62ng/ml(均值=11.0ng/ml);±1.28ng/ml(均值=17.0ng/ml);±2.76ng/ml(均值=53.9ng/ml);±6.14ng/ml(均值=125ng/ml)和±56.6ng/ml(均值=860ng/ml)。

2)CEA:±0.36ng/ml(均值=3.32ng/ml);±0.48ng/ml(均值=4.38ng/ml);±3.42ng/ml(均值=33.8ng/ml);±23.2ng/ml(均值=225ng/ml)和±69.6ng/ml(均值=626ng/ml)。

3)CA125:±0.74U/ml(均值=20.1U/ml);±1.56U/ml(均值=50.1U/ml);±3.36U/ml(均值=116U/ml);±6.86U/ml(均值=199U/ml);±90.8U/ml(均值=1786U/ml)。

4)CA153:±1.28U/ml(均值=20.1U/ml);±1.78U/ml(均值=21.3U/ml);±3.64U/ml(均值=49.6U/ml);±6.16U/ml(均值=79.0U/ml)和±15.5U/ml(均值=156U/ml)。

5)CA19-9:±0.90U/ml(均值=5.57U/ml);±1.12U/ml(均值=21.4U/ml);±1.44U/ml(均值=30.6U/ml);±2.84U/ml(均值=76.3U/ml)和±20.0U/ml(均值=371U/ml)。

6)TPSA:±0.04ng/ml(均值=1.12ng/ml);±0.05ng/ml(均值=3.25ng/ml);±0.17ng/ml(均值=4.61ng/ml);±0.36ng/ml(均值=22.9ng/ml)和±0.75ng/ml(均值=27.5ng/ml)。

7)fPSA:±0.02ng/ml(均值=0.27ng/ml);±0.14ng/ml(均值=1.92ng/ml);±0.16ng/ml(均值=2.28ng/ml);±1.34ng/ml(均值=15.5ng/ml)和±2.06ng/ml(均值=21ng/ml)。

京公网安备11010102003307号

京公网安备11010102003307号

微信扫一扫

关注医隆网