本栏目由医隆网专家团队审核!

自从1962 年第一支酶电极问世以来,数以百计的电化学生物传感器相继出现,使许多新型生物传感器在20世纪70年代蓬勃发展,如细胞器传感器、组织传感器、微生物传感器和免疫传感器等。80年代微电极的研究及生命科学发展的需要,电化学生物传感器逐步向微型化发展,使其更适合于生物分析检测,目前不少自动检测的分析仪器都和电化学生物传感器密切相关。

电分析化学是应用电化学的基本原理和实验技术,根据被测物质溶液的各种电化学性质(电流、电极电势、电导、电量或电阻等)来测定及确定其组分和含量的分析技术。电化学分析技术可以分成两个步骤,即信号的转换和信号显示测量。信号转换就是把样品中相应的待测组分的参数和干扰因素分离后,转换成电参数(电流、电动势、电导、电量或电容等),再通过电子线路和测量仪表完成信号的显示测量。电化学分析与温度、压力及样品的组成和含量有关,环境条件与样品中待测成分以外的其他成分对分析结果也有较大影响,因此,在电化学分析中必须克服这些因素的影响才能获得准确的结果。

1、酶促反应电化学传感器

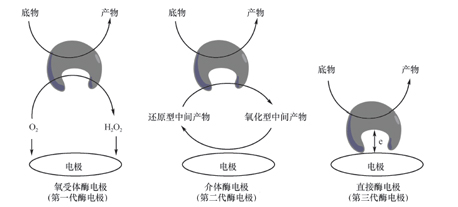

目前研究最广泛并且应用最广的电化学生物传感器。最早提出的酶电极是Clark氧电极,它利用葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化反应来检测氧含量的变化。根据酶与电极之间的电子传递机制大致将酶电极生物传感器分为三代:第一代生物传感器采用天然介体氧的催化机制设计的;第二代生物传感器是将二茂铁、铁氰化钾等物质作为介体掺入酶层中,以减少溶解氧的干扰;第三代为直接电化学生物传感器或无试剂生物传感器。三代电化学酶电极的区别见图1。利用酶或蛋白质与电极之间的直接电子传递,可以不需电子传递媒介体的存在,获得对检测对象的传感分析。然而,大多数蛋白质的电活性中心包埋在蛋白质分子内部,距离电极较远,蛋白质分子直接吸附在固体电极表面上导致蛋白质分子部分变性,蛋白质分子在电极表面的不合适空间取向等均可导致直接电子传递的降低或工作电位过高。电子传递媒介体修饰酶电极的出现克服了这一问题。但是,电子传递媒介体在酶的活性中心与电极之间穿梭传递电子是非特异性,可能产生对检测的干扰。无试剂电化学生物传感器采用特殊方法将蛋白质或酶分子直接固定在固体电极表面,使氧化还原活性中心充分暴露并与电极进行直接“交流”,加快固定化分子与电极之间的电子传递速率,从而使电化学生物传感器的响应速度更快、灵敏度更高,成为真正“无试剂分析”。这一方法的关键是实现蛋白质在电极上的直接电化学。Rusling等将蛋白质固定在类生物膜中实现了蛋白质的直接电子传递。他们发现将血红蛋白(Hb)包埋在一种表面活性剂溴化二十二烷基二甲基铵(DDAB)中,Hb的异相电子传递速率比不存在DDAB时提高1000倍,同时Hb在磷脂膜、L-B膜、DNA膜中的电子传递速率也有不同程度的提高。

图1 三代电化学生物传感器的响应机制

2、电化学免疫传感器

电化学免疫传感器是将免疫技术与电化学检测相结合的一类生物传感器。按测量信号电化学免疫传感器可分为电位型、电容型、电导型、阻抗型和电流型等。其中电流型(安培型)免疫传感器最为成熟。Duan等发展了一种测定人血清HCG抗原的免分离均相免疫传感器,他们将HCG抗体共价固定在镀金微孔尼龙膜上,该镀金膜即作为免疫分析的固相支持物,也作为安培免疫传感器的工作电极。

3、离子选择性电极

这是一类指示电极,它的电化学活性元件是个“膜”,称活性膜或敏感膜。敏感膜是离子选择性电极最重要的组成部分,决定着电极的性质。不同的离子选择性电极具有不同的敏感膜。其作用是将溶液中离子活度转变成电位信号,即膜电位。离子选择性电极应用于电位分析中,主要包括:①直接电动势法:通过测量电势,由校准曲线或计算法直接求得被测物的浓度。由于其选择性比较好,一般样品可不经过分离或掩蔽处理进行测定且测定过程中不破坏试液,同时仪器设备简单,操作方便,易于实现连续和自动化分析,分析速度快,应用比较广泛。②电位滴定法:根据滴定过程中原电池电动势的变化确定终点的方法。利用离子选择性电极作为电位滴定的指示电极,它能达到与一般容量法相同的准确度,所以该法扩大了其适用范围。

4、微电极

具有很高传质速率,它的响应速度很快,体积特别微小,是进行动态监测活体组织物质变化的优异的电化学传感器。活体伏安法由Adams于1973年提出。现已用于生物体功能的研究,痕量金属离子的测定,尤其广泛用于脑神经递质过程的研究。进行活体分析时,需要使用微小电极,以便电极插入活体后,不损坏活体组织,不破坏待测体系的平衡。其次,电极应在长时间内保持稳定的响应,因为这类实验往往需要很长时间才能完成,为了提高电极的稳定性和测量结果的可靠性,可以应用循环伏安法和脉冲技术。另外电极必须具有较高灵敏度和选择性,所以活体测定研究可以归结为两点:设计适于活体的微电极和改进伏安法。随着新型微电极的出现及伏安技术的改进,活体分析的灵敏度、选择性和可靠性将不断提高,活体分析与临床医学相结合,将成为临床诊治的有用工具。

5、化学修饰电极

在电极表面连接上有特殊性能的一系列功能团,进一步提高测定的灵敏度和选择性。特别值得关注的是,近年来,随着纳米技术发展,化学修饰电极和纳米材料相结合,制备出纳米化学修饰电极。自从日本Samio Iijima 教授1991年发现碳纳米管以来,纳米碳管就以良好的导电性、机械及半导体性得到广泛的应用。随着纳米科技不断发展,纳米材料修饰技术也得到前所未有发展,纳米材料修饰电极取得巨大的进步。对维生素C、多巴胺和生物酶等活性物质的测定早有报道。由于其具有灵敏度高、特异性好、小型化及方便,在临床医学得到很好推广和应用。

附录1:医疗机构便携式血糖检测仪管理和临床操作规范(试行)卫办医政发〔2010〕209 号

京公网安备11010102003307号

京公网安备11010102003307号

微信扫一扫

关注医隆网