肝素诱导的血小板减少症(HIT)是在应用肝素类药物过程中出现的、由抗体介导的肝素不良反应,临床上以血小板计数降低为主要表现,可引发静、动脉血栓形成,严重者甚至导致死亡。

为更好地规范HIT患者的诊断和治疗,中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员、《中华医学杂志》编辑委员会组织国内专家,在参考国际相关指南、共识以及相关研究文献的基础上,结合中国HIT的防治现状,撰写了我国首部《肝素诱导的血小板减少症中国专家共识》(2017)(简称《共识》)。

以下是该《共识》中有关HIT临床表现和诊断的要点总结,让我们一睹为快!

一、临床表现

HIT以血小板计数减低,伴血栓形成(HITT)或不伴血栓形成(孤立HIT)为主要临床表现,少数患者可出现急性全身反应,HIT相关出血少见。

血小板计数减低是HIT患者最主要的临床表现,常见的变化特征是血小板计数下降至其基线值的50%以上(见于90%的HIT患者),降低30%~50%的比例不到10%,且最低血小板计数一般≥20×109/L(最低值平均为55×109/L);应注意基线血小板计数较高的患者,即使血小板下降50%以上仍可在正常范围。

按照血小板计数下降的时间顺序可分为三种类型。

1.经典型HIT(60%),血小板计数明显降低发生于肝素给药后的5~10d(肝素给药的首日定为0d)。

2.速发型HIT(30%),患者血小板计数在接触肝素后24h内(最早数分钟至数小时内)迅速降低,此类患者多于过去的100d内(特别是30d内)曾经使用肝素类药物,且血液中仍存在HIT抗体,再次接触肝素类药物时迅速引发免疫反应。

3.迟发型HIT(10%),患者血小板数量明显减低发生于停用肝素后3周之内,可能与患者循环血液中持续存在高浓度HIT抗体有关,在停用肝素后这些HIT抗体仍可激活血小板,通常在出院后数日到数周出现血栓栓塞表现,此型患者如未能及时诊断,病死率较高。

未接受非肝素类药物替代抗凝治疗的HIT患者,血栓形成的风险很高(HITT 17%~55%)。HIT患者在静脉、动脉均可发生血栓,发生比例约为4:1。临床多见下肢深静脉血栓形成(DVT)。

需注意血小板减少和血栓栓塞的时间并不完全同步。少数患者血栓栓塞事件发生早于血小板计数减低(20%~25%),使用肝素患者,一旦出现血栓栓塞的临床表现,应尽早检查血小板数量。

少数患者在静脉注射肝素30min后出现急性全身反应,表现为肌肉僵直、寒战、发热、大汗、呼吸困难、心动过速或血压升高等,严重者可导致心脏、呼吸骤停。特殊情况下,可并发弥漫性血管内凝血(DIC),造成纤维蛋白原大量消耗和下降。此外,个别患者在使用肝素后发生全身性过敏反应,严重者可出现低血压和喉头水肿等临床表现。

HIT导致的自发出血少见。

二、HIT的诊断

目前,国际上对于HIT的主流诊断思路是,在4T's评分和血小板数量动态监测基础上,联合HIT抗体检测和(或)血小板功能试验进行排除诊断和确诊。

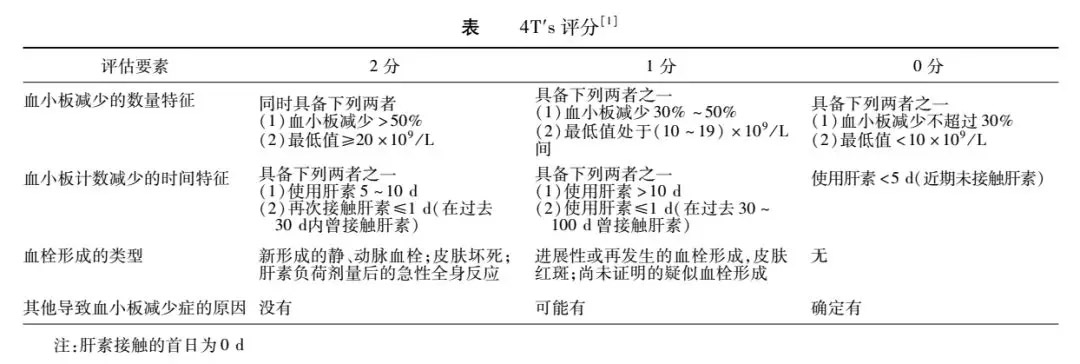

4T's评分是由血小板减少的数量特征、血小板减少的时间特征、血栓形成类型以及是否存在其他导致血小板减少的原因四个要素构成,四项评分相加,根据得分多少确定HIT的临床可能性:≤3分为低度、4~5分为中度和6~8分为高度临床可能性(表1)。

建议疑似HIT患者首先使用4T's评分进行临床危险度分层,为排除诊断和早期临床干预提供初步依据。循证证据表明,4T's评分诊断HIT的敏感性较高,具有较高的阴性预测值,低度临床可能性患者可以排除HIT,不需进一步行HIT抗体检测和连续监测血小板计数;对于4T's评分为中、高度临床可能性患者,推荐检测HIT抗体,并持续监测血小板计数。

需注意:(1)4T's评分诊断的特异性不足,单纯依赖4T's评分易造成过度诊断;(2)4T's评分对心脏外科手术患者评估不够准确;(3)4T's评分应与抗体检测和血小板功能评价联合用于确定诊断;(4)4T's评分可能是动态变化的。

1.血小板计数

血小板计数减少是识别疑似HIT患者重要的标志事件,多数情况下医生是基于血小板计数减少考虑HIT可能性的,因此所有接受肝素治疗的患者在用药前都应常规检查全血细胞计数,在肝素应用过程中,应复查血常规,及时观察血红蛋白含量(评估出血风险)和血小板数量(评估HIT风险)的变化。

患者接受肝素治疗时,不同HIT危险程度决定了血小板计数的监测频率。对于接受肝素治疗而临床医生预测其HIT风险>1.0%的患者,国外指南建议在用药4~14d内,至少每隔2~3d进行血小板数量监测;如已发现血小板下降,应增加监测密度至1~2次/d。对接受肝素治疗而临床医生预测其HIT风险<1.0%的患者,不建议进行多次血小板数量监测。

对于静脉推注肝素后发生急性全身反应(如发热、寒战)和循环、呼吸系统症状(如高血压、心动过速、呼吸困难、胸痛或心跳骤停)的患者,强烈提示急性HIT风险,应立即开始血小板计数监测。

对于正在接受肝素治疗或此前2周内曾经接受肝素治疗的患者,当血小板数量降低至基线值的50%或更低时应属于疑似HIT患者;对于心脏外科手术后患者,基线血小板数量应以术后最高点为准,此后血小板数量降低至基线值的50%或更低时,应结合血栓事件和手术后时间进行联合评估,以确定是否需要进行HIT抗体检测。

2.HIT抗体检测及其适应证

HIT抗体检测包括混合抗体(IgG、IgA、IgM)检测和IgG特异性抗体检测;HIT混合抗体诊断特异性较低,但敏感性较高,仅可用于排除诊断;IgG特异性抗体诊断的特异性高,在设定合理临界值的基础上,结合临床评估可实现诊断。

HIT抗体检测的适应证包括:(1)4T's评分为中、高度临床可能性患者(不包括心脏外科手术患者);(2)心脏外科术后5~14d患者血小板计数降至基线值的50%或更低时,尤其伴血栓事件发生的患者。结果评价如下。

a.HIT抗体检测呈阴性,可排除HIT。

b.中度临床可能性(4~5分)患者,IgG特异性抗体呈阳性,可基本确诊。

c.高度临床可能性(6~8分)患者,IgG特异性抗体呈阳性,可确诊。

d.心脏外科术前HIT抗体检测结果,不能预测术后血栓并发症或死亡风险。

1.血栓性血小板减少性紫癫

血栓性血小板减少性紫癫(TTP)与HIT的主要鉴别点是,TTP患者血小板严重减少伴皮肤、黏膜和内脏明显广泛出血,严重者颅内出血;而HIT患者少见出血。

2.免疫性血小板减少性紫癫

免疫性血小板减少性紫癫(ITP)与HIT的主要鉴别点是,ITP患者出血程度与血小板计数相关,>50×109/L时常为损伤后出血,(20~50)×109/L之间可有不同程度自发性出血,<20×109/L时常有严重出血。

3.药物、感染等所致的血小板减少

药物性因素导致的血小板减少多与药物抑制骨髓血小板生成、药物性抗体介导血小板免疫性破坏有关,严重者可引起皮肤紫癫,多数患者停药后血小板计数可恢复。感染性因素导致的血小板减少多与病原体抑制骨髓增殖或免疫复合物介导血小板破坏有关,患者往往合并多种病因,严重者皮肤出现大片触痛性瘀斑,伴出血性大瘤和坏死。

4.多种混杂因素情况下的血小板减少

常见于老年患者,患多种疾病,多个器官功能不全或衰竭,服用多种药物治疗,此类患者一旦发生急性冠状动脉综合征,多数需要行PCI,围手术期需要双联抗血小板药物加抗凝药物治疗。因病情需要,一些患者使用IABP等机械循环支持,需要常规给予普通肝素抗凝。不但如此,这些患者常常合并或者继发感染,抗生素使用也很普遍。以上任何一种情况都可能导致血小板计数下降,机械循环支持(如IABP)可以导致机械性的血小板消耗,但也可因长时间持续使用肝素导致HIT的发生。

5.EDTA诱导的血小板聚集

EDTA诱导的血小板聚集是一种体外现象,可造成对患者血小板计数减低的误判。鉴别方法是,将血标本同时分别置于EDTA抗凝试管和枸橼酸钠抗凝试管中,测定血小板数量。如果EDTA抗凝血的血小板计数减低而枸橼酸钠抗凝血的血小板数量正常,即可确诊。

来源:中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会.肝素诱导的血小板减少症中国专家共识(2017).中华医学杂志2018年2月6日第98卷第6期.

肝素诱导的血小板减少症中国专家共识主持者:韩雅玲;执笔人:许俊堂、李为民、门剑龙、赵昕、李毅

京公网安备11010102003307号

京公网安备11010102003307号

微信扫一扫

关注医隆网